发布时间:2017-12-4

阅读次数:

1960 年,任纪舜在黄汲清主编的《中国

大地构造基本特征》一书中,负责撰写“扬

子准地台”一章,他根据朱森、杨敬之等人

在四川龙门山等地野外调查的结果,提出龙

门山可能经历了十分重要的印支造山运动。

这与黄汲清认为是燕山运动的看法很不一

致,但黄先生没有否定他的见解,而只在文

章的脚注中注明了自己的看法,书中仍保留

了他的观点。一个 1948 年就是中央研究院院

士的老专家对刚跨入科研大门的后生竟如此

宽厚豁达,是何等境界!假若当时黄汲清以

权威的身份把他的“胡思乱想”给“毙”了,

结果会是如何?因为不久之后,四川盆地的

石油普查和南水北调的地质调查成果,证实

任纪舜的见解是对的。这不仅说明黄先生的

胸怀,而且在某种程度上说,也许正是任纪

舜的这些点点滴滴的新见解,使黄先生看到

了这位后生的悟性与潜力。

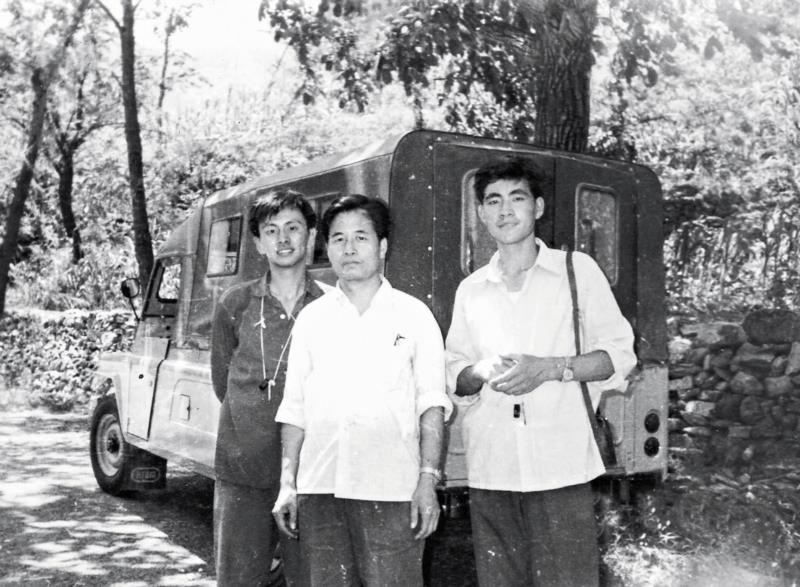

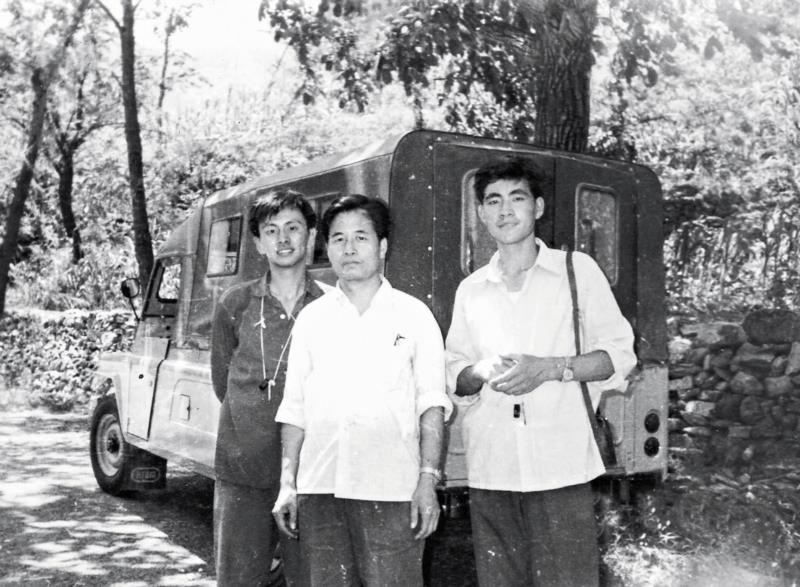

1983 年7 月17 日,任纪舜(中)带学生赴辽东调查中生代构造途中

40 年来任纪舜一直在黄汲清指导下工作,

同时也一直遵循先生“不要迷信权威”的教导,

在一步一个脚印、坚定不移地走自己的路。

黄汲清对这位学生自然爱护有加,寄予厚望。

任纪舜出的任何一本书、编的任何一张图,

先生都要亲自审阅,发现了创新点,他兴奋、

愉悦之情毫不亚于作者。1980 年,在总结新

中国成立 30 年地质成果基础上,任纪舜主笔

《中国大地构造及其演化》一书,黄汲清的

评价是“本书在理论上把多旋回构造向前推

进了一步”,言简意赅地对该书的最大进展

给予了明确肯定——在理论上把黄汲清倡导

的历史分析法发展为构造动力演化历史分析

法,即从全球构造、全球动力学体系分析中

国大地构造及其动力演化过程。1988 年,任

纪舜偕同年轻一代经过连续 5 年在中国东部

10 余省区的野外考察,完成了有关中国东部

的第一部构造专著《中国东部及邻区大陆岩

石圈的构造演化与成矿》(1990 年出版)。

黄汲清看了手稿后,兴奋地批注道:“作者收

集分析、消化了许多新资料,提出了许多新见

解,胆大气壮,可喜可贺!”其实早在 1985

年黄汲清在任纪舜博士生导师推荐书上就曾写

道:“能用锐利而敏捷的眼光分析地质成果,

达到去粗存精、去伪存真的目的,对重大科学

问题能深入探讨,穷追不放,必须达到水落石

出。”结语式的短短几行字真实地道出了先生

对学生学术成果的认同与赞赏。